Nel 1975, Herzog firma il suo vero spartiacque artistico, una parabola atea, spogliata da ogni romanticismo.

La messa in scena procede per contrasti: la bellezza dei campi mossi dal vento o delle acque fluviali si oppone alla prigionia iniziale di Kaspar, murato in quattro pareti umide, nutrito solo di pane e acqua. Il suo sguardo è quello di un alieno gettato sulla terra, incapace di decifrare le regole di un mondo che lo esibisce come fenomeno da baraccone mentre tenta invano di educarlo. Più cresce la sua consapevolezza – nutrita da musica, sogni e visioni che Herzog traduce in immagini visionarie girate tra Caucaso e Sahara – più diventa chiaro il divario fra la sua autenticità e le strutture sociali, religiose e politiche che cercano di normalizzarlo.

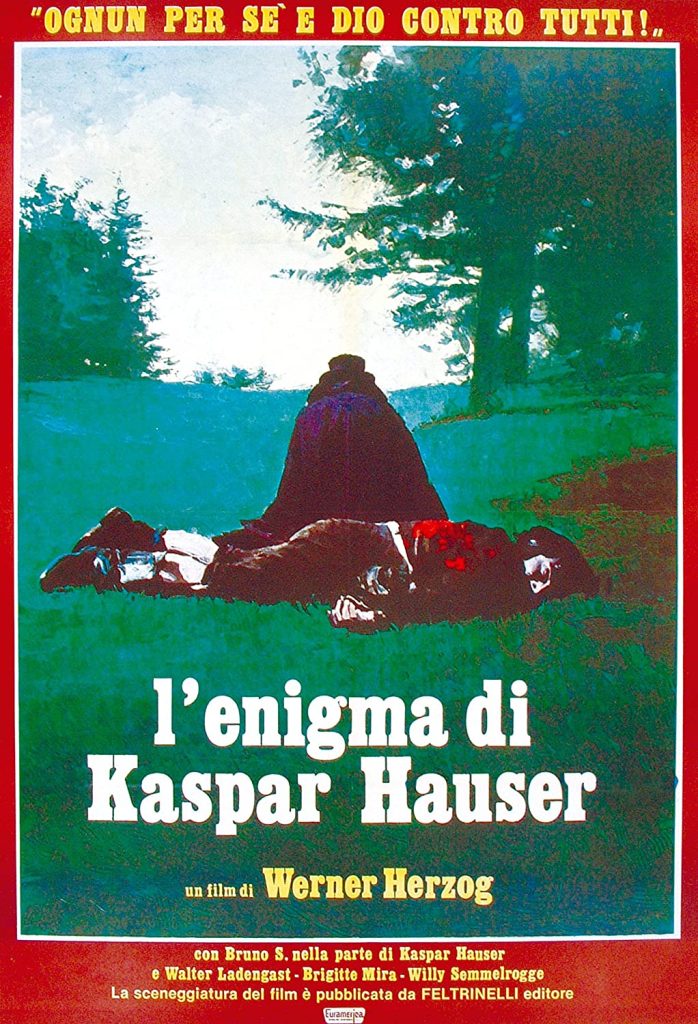

La parabola si conclude con la ricomparsa dell’ombra del carceriere, simbolo di una condanna inevitabile: Kaspar, divenuto ormai coscienza dolorosa dell’inutilità delle sovrastrutture umane, si spegne come un’anomalia biologica. Premiato con il Gran Prix speciale della Giuria a Cannes, il film raccoglie e sublima tutti i temi herzoghiani: l’uomo come creatura fragile, schiacciata tra il richiamo della Natura e le catene della (presunta) Civiltà.